Gracias por vuestro trabajo y por las valiosas reflexiones que han compartido. Después de Bari y Florencia, el camino del servicio a los pueblos mediterráneos avanza: también aquí, responsables eclesiásticos y civiles están juntos no para tratar intereses recíprocos, sino animados por el deseo del cuidado del hombre; gracias porque lo hacen con los jóvenes, presente y futuro de la Iglesia y de la sociedad.

La ciudad de Marsella es muy antigua. Fundada por navegantes griegos procedentes de Asia Menor, el mito la remonta a la historia de amor entre un marinero emigrado y una princesa del lugar. Desde sus orígenes, ha tenido un carácter heterogéneo y cosmopolita: acoge las riquezas del mar y da una patria a quienes ya no la tienen. Marsella nos dice que, a pesar de las dificultades, la convivencia cordial es posible y es fuente de alegría. En el mapa –entre Niza y Montpellier– casi parece dibujar una sonrisa; y me gusta considerarla así, Marsella es «la sonrisa del Mediterráneo». Por eso quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a tres realidades que caracterizan a Marsella: el mar, el puerto y el faro. Son tres símbolos.

1. El mar

Una multitud de pueblos ha hecho de esta ciudad un mosaico de esperanza, con su gran tradición multiétnica y multicultural, representada por más de 60 consulados presentes en su territorio. Marsella es a la vez una ciudad plural y singular, ya que su pluralidad, fruto de su encuentro con el mundo, es lo que hace singular su historia. A menudo oímos decir hoy que la historia mediterránea es un entramado de conflictos entre civilizaciones, religiones y visiones diferentes. No ignoramos los problemas –que los hay–, pero no nos dejemos engañar: los intercambios que han tenido lugar entre los pueblos han hecho del Mediterráneo una cuna de civilización, un mar rebosante de tesoros, hasta el punto de que, como escribió un gran historiador francés, «no es un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar, sino una serie de mares»; «desde hace milenios todo ha confluido en él, complicando y enriqueciendo su historia» (Braudel Fernand, El Mediterráneo: tierra, mar, historia, en El Correo, París, diciembre 1985, 4). El mare nostrum es un espacio de encuentro: entre las religiones abrahámicas; entre el pensamiento griego, latino y árabe; entre la ciencia, la filosofía y el derecho, y entre muchas otras realidades. Ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano, dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve el mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar, en el signo de un Dios que hace alianzas con los hombres.

Un gran alcalde percibió el Mediterráneo no como una cuestión de conflicto, sino como una respuesta de paz, es más, como «el principio y el fundamento de la paz entre todas las naciones del mundo» (G. La Pira, Parole a conclusione del primo Colloquio Mediterraneo, 6 de octubre de 1958). En efecto, dijo: «La respuesta […] es posible si consideramos la común vocación histórica y, por así decirlo, permanente que la Providencia ha asignado en el pasado, asigna en el presente y, en cierto sentido, asignará en el futuro a los pueblos y naciones que viven a orillas de este misterioso lago Tiberíades ampliado que es el Mediterráneo» (Discurso de apertura del Primer Coloquio Mediterráneo, 3 de octubre de 1958). Lago de Tiberíades, o Mar de Galilea, un lugar donde, en tiempos de Cristo, se concentraba una gran variedad de pueblos, tradiciones y cultos. Justo allí, en la «Galilea de los gentiles» (cf. Mt 4,15) atravesada por la Vía del mar, se desarrolló la mayor parte de la vida pública de Jesús.

Un contexto multiforme y —en muchos sentidos inestable— fue el lugar de la proclamación universal de las Bienaventuranzas, en nombre de un Dios Padre de todos, que «hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45). Era también una invitación a ensanchar las fronteras del corazón, superando las barreras étnicas y culturales. He aquí, pues, la respuesta que viene del Mediterráneo: este permanente mar de Galilea invita a oponer a la división de los conflictos la «convivialidad de las diferencias» (Cf. T. Bello, Benedette inquietudini, Milano 2001, 73). El mare nostrum, en la encrucijada entre Norte y Sur, Este y Oeste, concentra los desafíos del mundo entero, como atestiguan sus «cinco costas» sobre las cuales ustedes han reflexionado: Norte de África, Oriente Próximo, Mar Negro-Egeo, Balcanes y Europa Latina. Es un frente de retos que atañe a todos: pensemos en el desafío climático, en el que el Mediterráneo representa un hotspot donde los cambios se dejan sentir con mayor rapidez. ¡Qué importante es cuidar la maquia mediterránea, tesoro único de biodiversidad! En resumen, este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un «espejo del mundo» y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, única vocación y único camino para prevenir y superar los conflictos.

Hermanos y hermanas, en el actual mar de conflictos, estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo, y que vuelva a ser un laboratorio de paz. Porque ésta es su vocación, ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos, y no de ideologías contrapuestas. En efecto, el Mediterráneo no expresa un pensamiento uniforme e ideológico, sino un pensamiento polifacético y adherido a la realidad; un pensamiento vital, abierto y conciliador: un pensamiento comunitario, esta es la palabra.

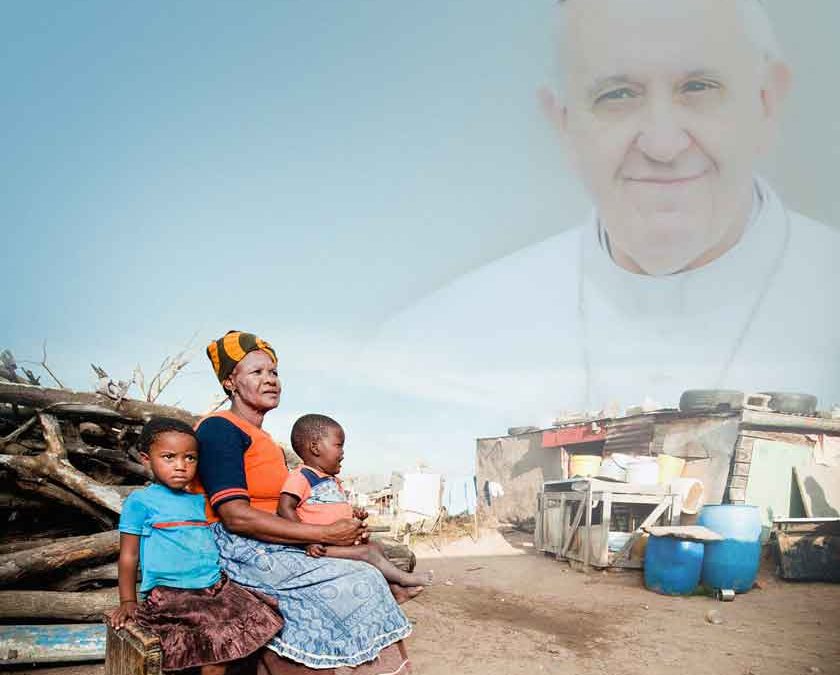

¿Por dónde empezar, pues, para que la paz eche raíces? A orillas del mar de Galilea, Jesús comenzó por dar esperanza a los pobres, proclamándolos bienaventurados: escuchó sus necesidades, curó sus heridas, les anunció ante todo la buena nueva del Reino. Es desde el grito de los últimos, a menudo silencioso, que debemos partir de nuevo; no de los primeros de la clase que, aun estando bien, levantan la voz. Comencemos de nuevo, Iglesia y comunidad civil, de la escucha de los pobres, que «se abrazan, no se cuentan» (P. Mazzolari, La parola ai poveri, Bolonia 2016, 39), porque son rostros, no números.

El cambio de tono en nuestras comunidades radica en tratarlos como hermanos cuyas historias debemos conocer y no como problemas fastidiosos, expulsándolos, mandándolos de regreso a casa; ese cambio radica en acogerlos, no en esconderlos; en integrarlos, no en desalojarlos; en darles dignidad.

Marsella, quisiera repetirlo, es la capital de la integración de los pueblos. ¡Y esto es un orgullo para ustedes! Hoy el mar de la convivencia humana está contaminado por la precariedad, que hiere incluso a la espléndida Marsella. Y donde hay precariedad hay criminalidad: donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa, se allana el terreno de las mafias y de los tráficos ilegales.

El compromiso de las instituciones no es suficiente, se necesita una sacudida de conciencia para decir «no» a la ilegalidad y «sí» a la solidaridad, que no es una gota en el océano, sino el elemento indispensable para purificar sus aguas.

De hecho, el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de la atención. ¿Quién se hace cercano hoy en día a los jóvenes abandonados a su suerte, presa fácil de la delincuencia y la prostitución? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Quién está cerca de las personas esclavizadas por un trabajo que debería hacerlas más libres? ¿Quién se ocupa de las familias asustadas, temerosas del futuro y de traer nuevas criaturas al mundo? ¿Quién escucha los gemidos de los ancianos solos que, en lugar de ser valorados, son aparcados, con la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce, pero que en realidad es más salada que las aguas del mar? ¿Quién piensa en los niños no nacidos, rechazados en nombre de un falso derecho al progreso, que es en cambio un retroceso en las necesidades del individuo? En la actualidad enfrentamos el drama de confundir a los niños con los perritos. Mi secretario me contaba que, pasando por la Plaza de san Pedro, había visto a una mujer que parecía llevar niños en un cochecito. ¡Pero no eran niños sino perritos! Esta confusión nos indica que algo malo está pasando.

¿Quién mira con compasión, más allá de sus propios intereses, para escuchar los gritos de dolor que se elevan desde África del Norte y Oriente Próximo? ¡Cuántas personas viven inmersas en la violencia y sufren situaciones de injusticia y persecución! Pienso en tantos cristianos, a menudo obligados a abandonar sus tierras o a habitarlas sin que se les reconozcan sus derechos, sin gozar de plena ciudadanía. Por favor, comprometámonos para que los que forman parte de la sociedad puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Y luego, hay un grito de dolor que es el que más retumba de todos, y que está convirtiendo el mare nostrum en mare mortuum, el Mediterráneo de cuna de la civilización en tumba de la dignidad. Es el grito sofocado de los hermanos y hermanas migrantes, al que quisiera dedicarle atención reflexionando sobre la segunda imagen que Marsella nos ofrece, la de su puerto.

2. El puerto de Marsella

Durante siglos ha sido una puerta abierta de par en par al mar, a Francia y a Europa. Desde aquí muchos han partido al extranjero en busca de trabajo y de futuro, y desde aquí muchos han atravesado la puerta del continente con equipajes cargados de esperanza. Marsella tiene un gran puerto y es una gran puerta que no se puede cerrar. Varios puertos mediterráneos, en cambio, se han cerrado. Dos palabras han resonado, alimentando los temores de la gente: «invasión» y «emergencia» Y se cierran los puertos. Pero quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida, busca vida. En cuanto a la emergencia, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino una realidad de nuestro tiempo, un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia: con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas.

Estoy viendo aquí, en este mapa, los puertos privilegiados para los inmigrantes: Chipre, Grecia, Malta, Italia y España… Se asoman al Mediterráneo y acogen inmigrantes.

El mare nostrum clama justicia, con sus riberas rezumantes de opulencia, consumismo y despilfarro, por un lado, y de pobreza y precariedad, por otro.

También en este caso el Mediterráneo es un espejo del mundo, con el Sur volviéndose hacia el Norte; con tantos países en vías de desarrollo, afligidos por la inestabilidad, los regímenes, las guerras y la desertificación, que miran a aquellos acaudalados, en un mundo globalizado, en el que todos estamos conectados, pero en el que las diferencias nunca habían sido tan profundas. Sin embargo, esta situación no es una novedad de estos últimos años, ni es este Papa venido del otro lado del mundo el primero en advertirla con urgencia y preocupación. La Iglesia lleva más de cincuenta años hablando de ella en tono apremiante.

Poco tiempo después de la conclusión del Concilio Vaticano II, san Pablo VI, en su Encíclica Populorum progressio, escribió: «Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia, y llama a todos, para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos» (n. 3). El Papa Montini enumeró «tres deberes» de las naciones más desarrolladas, «[que]tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural»: «deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros» (n. 44). A la luz del Evangelio y de estas consideraciones, Pablo VI, en 1967, insistió en el «deber de hospitalidad», sobre el cual, escribió, «no insistiremos nunca demasiado» (n. 67). Quince años antes, Pío XII había animado a ello, escribiendo que «la Familia de Nazaret desterrada, Jesús, María y José emigrantes a Egipto […] son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de todos los tiempos y lugares, y de todos los prófugos de cualquier condición que, por miedo a las persecuciones o acuciados por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, los parientes queridos […] para dirigirse a tierra extranjera» (Const. Ap. Exsul Familia, de spirituali emigrantium cura, 1º agosto 1952)

Por supuesto, las dificultades para acoger. A los inmigrantes se les acoge, se les protege o se les acompaña, se les promueve e se les integra. Si no se logra llegar hasta el final, el inmigrante termina en la órbita de la sociedad. Acogido, acompañado, promovido e integrado: éste sería el estilo. No es fácil, en efecto, adquirir este estilo o integrar a las personas no deseadas están a la vista de todos, pero el criterio principal no puede ser la conservación del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad humana.

Quienes se refugian con nosotros no deben ser vistos como una carga que hay que llevar; si los vemos como hermanos, se nos manifestarán sobre todo como dones.

Mañana se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Dejémonos conmover por la historia de tantos hermanos y hermanas nuestros en dificultad, que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar, y no nos encerremos en la indiferencia. La Historia nos llama a una sacudida de conciencia para evitar el naufragio de civilización.

Ciertamente, el futuro no estará en la cerrazón, que es una vuelta al pasado, un retroceso en el camino de la historia. Contra la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar, en la medida de las posibilidades de cada uno, un amplio número de entradas legales y regulares, sostenibles gracias a una acogida justa por parte del continente europeo, en el marco de la cooperación con los países de origen. Decir «basta», por el contrario, es cerrar los ojos; intentar «salvarse a sí mismos» ahora, se convertirá en una tragedia mañana, cuando las generaciones futuras nos agradecerán si habremos sido capaces de crear las condiciones para una imprescindible integración, mientras que nos culparán si sólo habremos fomentado una asimilación infecunda. La integración, también de los inmigrantes, es laboriosa, pero de amplias miras: prepara el futuro, que, nos guste o no, será juntos o no lo será. La asimilación que no tiene en cuenta las diferencias y permanece rígida en sus propios paradigmas, deja, en cambio, que la idea prevalezca sobre la realidad y compromete el futuro, aumentando las distancias y provocando la formación de guetos, que provoca hostilidad e intolerancia. Necesitamos la fraternidad como el pan. La propia palabra «hermano», en su derivación indoeuropea, revela una raíz relacionada con la nutrición y la subsistencia.

Nos sostendremos a nosotros mismos sólo alimentando de esperanza a los más débiles, acogiéndolos como hermanos. «No se olviden de practicar la hospitalidad» (Hb 13,2), nos dice la Escritura. Y en el Antiguo testamento se repite: la viuda, el huérfano y el extranjero. Estos son los tres deberes de la caridad: asistir a la viuda, asistir al huérfano y asistir al extranjero, al emigrante.

Continúa en la siguiente edición de LOM

¿Te ha gustado el artículo? PUEDES COMPARTIRLO

COLABORA CON LOM

Gracias por vuestro trabajo y por las valiosas reflexiones que han compartido. Después de Bari y Florencia, el camino del servicio a los pueblos mediterráneos avanza: también aquí, responsables eclesiásticos y civiles están juntos no para tratar intereses recíprocos, sino animados por el deseo del cuidado del hombre; gracias porque lo hacen con los jóvenes, presente y futuro de la Iglesia y de la sociedad.

La ciudad de Marsella es muy antigua. Fundada por navegantes griegos procedentes de Asia Menor, el mito la remonta a la historia de amor entre un marinero emigrado y una princesa del lugar. Desde sus orígenes, ha tenido un carácter heterogéneo y cosmopolita: acoge las riquezas del mar y da una patria a quienes ya no la tienen. Marsella nos dice que, a pesar de las dificultades, la convivencia cordial es posible y es fuente de alegría. En el mapa –entre Niza y Montpellier– casi parece dibujar una sonrisa; y me gusta considerarla así, Marsella es «la sonrisa del Mediterráneo». Por eso quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a tres realidades que caracterizan a Marsella: el mar, el puerto y el faro. Son tres símbolos.

1. El mar

Una multitud de pueblos ha hecho de esta ciudad un mosaico de esperanza, con su gran tradición multiétnica y multicultural, representada por más de 60 consulados presentes en su territorio. Marsella es a la vez una ciudad plural y singular, ya que su pluralidad, fruto de su encuentro con el mundo, es lo que hace singular su historia. A menudo oímos decir hoy que la historia mediterránea es un entramado de conflictos entre civilizaciones, religiones y visiones diferentes. No ignoramos los problemas –que los hay–, pero no nos dejemos engañar: los intercambios que han tenido lugar entre los pueblos han hecho del Mediterráneo una cuna de civilización, un mar rebosante de tesoros, hasta el punto de que, como escribió un gran historiador francés, «no es un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar, sino una serie de mares»; «desde hace milenios todo ha confluido en él, complicando y enriqueciendo su historia» (Braudel Fernand, El Mediterráneo: tierra, mar, historia, en El Correo, París, diciembre 1985, 4). El mare nostrum es un espacio de encuentro: entre las religiones abrahámicas; entre el pensamiento griego, latino y árabe; entre la ciencia, la filosofía y el derecho, y entre muchas otras realidades. Ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano, dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve el mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar, en el signo de un Dios que hace alianzas con los hombres.

Un gran alcalde percibió el Mediterráneo no como una cuestión de conflicto, sino como una respuesta de paz, es más, como «el principio y el fundamento de la paz entre todas las naciones del mundo» (G. La Pira, Parole a conclusione del primo Colloquio Mediterraneo, 6 de octubre de 1958). En efecto, dijo: «La respuesta […] es posible si consideramos la común vocación histórica y, por así decirlo, permanente que la Providencia ha asignado en el pasado, asigna en el presente y, en cierto sentido, asignará en el futuro a los pueblos y naciones que viven a orillas de este misterioso lago Tiberíades ampliado que es el Mediterráneo» (Discurso de apertura del Primer Coloquio Mediterráneo, 3 de octubre de 1958). Lago de Tiberíades, o Mar de Galilea, un lugar donde, en tiempos de Cristo, se concentraba una gran variedad de pueblos, tradiciones y cultos. Justo allí, en la «Galilea de los gentiles» (cf. Mt 4,15) atravesada por la Vía del mar, se desarrolló la mayor parte de la vida pública de Jesús.

Un contexto multiforme y —en muchos sentidos inestable— fue el lugar de la proclamación universal de las Bienaventuranzas, en nombre de un Dios Padre de todos, que «hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45). Era también una invitación a ensanchar las fronteras del corazón, superando las barreras étnicas y culturales. He aquí, pues, la respuesta que viene del Mediterráneo: este permanente mar de Galilea invita a oponer a la división de los conflictos la «convivialidad de las diferencias» (Cf. T. Bello, Benedette inquietudini, Milano 2001, 73). El mare nostrum, en la encrucijada entre Norte y Sur, Este y Oeste, concentra los desafíos del mundo entero, como atestiguan sus «cinco costas» sobre las cuales ustedes han reflexionado: Norte de África, Oriente Próximo, Mar Negro-Egeo, Balcanes y Europa Latina. Es un frente de retos que atañe a todos: pensemos en el desafío climático, en el que el Mediterráneo representa un hotspot donde los cambios se dejan sentir con mayor rapidez. ¡Qué importante es cuidar la maquia mediterránea, tesoro único de biodiversidad! En resumen, este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un «espejo del mundo» y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, única vocación y único camino para prevenir y superar los conflictos.

Hermanos y hermanas, en el actual mar de conflictos, estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo, y que vuelva a ser un laboratorio de paz. Porque ésta es su vocación, ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos, y no de ideologías contrapuestas. En efecto, el Mediterráneo no expresa un pensamiento uniforme e ideológico, sino un pensamiento polifacético y adherido a la realidad; un pensamiento vital, abierto y conciliador: un pensamiento comunitario, esta es la palabra.

¿Por dónde empezar, pues, para que la paz eche raíces? A orillas del mar de Galilea, Jesús comenzó por dar esperanza a los pobres, proclamándolos bienaventurados: escuchó sus necesidades, curó sus heridas, les anunció ante todo la buena nueva del Reino. Es desde el grito de los últimos, a menudo silencioso, que debemos partir de nuevo; no de los primeros de la clase que, aun estando bien, levantan la voz. Comencemos de nuevo, Iglesia y comunidad civil, de la escucha de los pobres, que «se abrazan, no se cuentan» (P. Mazzolari, La parola ai poveri, Bolonia 2016, 39), porque son rostros, no números.

El cambio de tono en nuestras comunidades radica en tratarlos como hermanos cuyas historias debemos conocer y no como problemas fastidiosos, expulsándolos, mandándolos de regreso a casa; ese cambio radica en acogerlos, no en esconderlos; en integrarlos, no en desalojarlos; en darles dignidad.

Marsella, quisiera repetirlo, es la capital de la integración de los pueblos. ¡Y esto es un orgullo para ustedes! Hoy el mar de la convivencia humana está contaminado por la precariedad, que hiere incluso a la espléndida Marsella. Y donde hay precariedad hay criminalidad: donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa, se allana el terreno de las mafias y de los tráficos ilegales.

El compromiso de las instituciones no es suficiente, se necesita una sacudida de conciencia para decir «no» a la ilegalidad y «sí» a la solidaridad, que no es una gota en el océano, sino el elemento indispensable para purificar sus aguas.

De hecho, el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de la atención. ¿Quién se hace cercano hoy en día a los jóvenes abandonados a su suerte, presa fácil de la delincuencia y la prostitución? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Quién está cerca de las personas esclavizadas por un trabajo que debería hacerlas más libres? ¿Quién se ocupa de las familias asustadas, temerosas del futuro y de traer nuevas criaturas al mundo? ¿Quién escucha los gemidos de los ancianos solos que, en lugar de ser valorados, son aparcados, con la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce, pero que en realidad es más salada que las aguas del mar? ¿Quién piensa en los niños no nacidos, rechazados en nombre de un falso derecho al progreso, que es en cambio un retroceso en las necesidades del individuo? En la actualidad enfrentamos el drama de confundir a los niños con los perritos. Mi secretario me contaba que, pasando por la Plaza de san Pedro, había visto a una mujer que parecía llevar niños en un cochecito. ¡Pero no eran niños sino perritos! Esta confusión nos indica que algo malo está pasando.

¿Quién mira con compasión, más allá de sus propios intereses, para escuchar los gritos de dolor que se elevan desde África del Norte y Oriente Próximo? ¡Cuántas personas viven inmersas en la violencia y sufren situaciones de injusticia y persecución! Pienso en tantos cristianos, a menudo obligados a abandonar sus tierras o a habitarlas sin que se les reconozcan sus derechos, sin gozar de plena ciudadanía. Por favor, comprometámonos para que los que forman parte de la sociedad puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Y luego, hay un grito de dolor que es el que más retumba de todos, y que está convirtiendo el mare nostrum en mare mortuum, el Mediterráneo de cuna de la civilización en tumba de la dignidad. Es el grito sofocado de los hermanos y hermanas migrantes, al que quisiera dedicarle atención reflexionando sobre la segunda imagen que Marsella nos ofrece, la de su puerto.

2. El puerto de Marsella

Durante siglos ha sido una puerta abierta de par en par al mar, a Francia y a Europa. Desde aquí muchos han partido al extranjero en busca de trabajo y de futuro, y desde aquí muchos han atravesado la puerta del continente con equipajes cargados de esperanza. Marsella tiene un gran puerto y es una gran puerta que no se puede cerrar. Varios puertos mediterráneos, en cambio, se han cerrado. Dos palabras han resonado, alimentando los temores de la gente: «invasión» y «emergencia» Y se cierran los puertos. Pero quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida, busca vida. En cuanto a la emergencia, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino una realidad de nuestro tiempo, un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia: con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas.

Estoy viendo aquí, en este mapa, los puertos privilegiados para los inmigrantes: Chipre, Grecia, Malta, Italia y España… Se asoman al Mediterráneo y acogen inmigrantes.

El mare nostrum clama justicia, con sus riberas rezumantes de opulencia, consumismo y despilfarro, por un lado, y de pobreza y precariedad, por otro.

También en este caso el Mediterráneo es un espejo del mundo, con el Sur volviéndose hacia el Norte; con tantos países en vías de desarrollo, afligidos por la inestabilidad, los regímenes, las guerras y la desertificación, que miran a aquellos acaudalados, en un mundo globalizado, en el que todos estamos conectados, pero en el que las diferencias nunca habían sido tan profundas. Sin embargo, esta situación no es una novedad de estos últimos años, ni es este Papa venido del otro lado del mundo el primero en advertirla con urgencia y preocupación. La Iglesia lleva más de cincuenta años hablando de ella en tono apremiante.

Poco tiempo después de la conclusión del Concilio Vaticano II, san Pablo VI, en su Encíclica Populorum progressio, escribió: «Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia, y llama a todos, para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos» (n. 3). El Papa Montini enumeró «tres deberes» de las naciones más desarrolladas, «[que]tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural»: «deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros» (n. 44). A la luz del Evangelio y de estas consideraciones, Pablo VI, en 1967, insistió en el «deber de hospitalidad», sobre el cual, escribió, «no insistiremos nunca demasiado» (n. 67). Quince años antes, Pío XII había animado a ello, escribiendo que «la Familia de Nazaret desterrada, Jesús, María y José emigrantes a Egipto […] son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de todos los tiempos y lugares, y de todos los prófugos de cualquier condición que, por miedo a las persecuciones o acuciados por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, los parientes queridos […] para dirigirse a tierra extranjera» (Const. Ap. Exsul Familia, de spirituali emigrantium cura, 1º agosto 1952)

Por supuesto, las dificultades para acoger. A los inmigrantes se les acoge, se les protege o se les acompaña, se les promueve e se les integra. Si no se logra llegar hasta el final, el inmigrante termina en la órbita de la sociedad. Acogido, acompañado, promovido e integrado: éste sería el estilo. No es fácil, en efecto, adquirir este estilo o integrar a las personas no deseadas están a la vista de todos, pero el criterio principal no puede ser la conservación del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad humana.

Quienes se refugian con nosotros no deben ser vistos como una carga que hay que llevar; si los vemos como hermanos, se nos manifestarán sobre todo como dones.

Mañana se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Dejémonos conmover por la historia de tantos hermanos y hermanas nuestros en dificultad, que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar, y no nos encerremos en la indiferencia. La Historia nos llama a una sacudida de conciencia para evitar el naufragio de civilización.

Ciertamente, el futuro no estará en la cerrazón, que es una vuelta al pasado, un retroceso en el camino de la historia. Contra la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar, en la medida de las posibilidades de cada uno, un amplio número de entradas legales y regulares, sostenibles gracias a una acogida justa por parte del continente europeo, en el marco de la cooperación con los países de origen. Decir «basta», por el contrario, es cerrar los ojos; intentar «salvarse a sí mismos» ahora, se convertirá en una tragedia mañana, cuando las generaciones futuras nos agradecerán si habremos sido capaces de crear las condiciones para una imprescindible integración, mientras que nos culparán si sólo habremos fomentado una asimilación infecunda. La integración, también de los inmigrantes, es laboriosa, pero de amplias miras: prepara el futuro, que, nos guste o no, será juntos o no lo será. La asimilación que no tiene en cuenta las diferencias y permanece rígida en sus propios paradigmas, deja, en cambio, que la idea prevalezca sobre la realidad y compromete el futuro, aumentando las distancias y provocando la formación de guetos, que provoca hostilidad e intolerancia. Necesitamos la fraternidad como el pan. La propia palabra «hermano», en su derivación indoeuropea, revela una raíz relacionada con la nutrición y la subsistencia.

Nos sostendremos a nosotros mismos sólo alimentando de esperanza a los más débiles, acogiéndolos como hermanos. «No se olviden de practicar la hospitalidad» (Hb 13,2), nos dice la Escritura. Y en el Antiguo testamento se repite: la viuda, el huérfano y el extranjero. Estos son los tres deberes de la caridad: asistir a la viuda, asistir al huérfano y asistir al extranjero, al emigrante.

Continúa en la siguiente edición de LOM